汽车厂商又想做创新交互,又不敢一下子做得太过激进。

结果就是,我们总能在一款汽车上,看到两种操作不同但功能相同的设计,颇有「既生瑜何生亮」的矛盾,不禁怀疑起汽车制造商的设计能力。「既然已经这样做了,为什么还要那样做」?

我知道你很急,但你先别急。汽车制造商重复设计并非「平白无故」,消费群体或许不懂背后的缘由,只需要知道,增加设计必然伴随成本上升,如今汽车市场还不希望车企捞到更多油水,没事当然不想给客户「送钱」。

车企默默无闻种下的小心思,应该让所有人都清楚。

车企冗余的「小心思」,图的是安全

刚刚参加完新车上市活动的一位朋友向我分享了他的见闻。

他很好奇,国内新能源汽车电气化架构先进,手车联动、无感化交互体验优秀,为何还保留了传统车型的设计。前不久发布上市的比亚迪宋L,明明支持UWB数字钥匙,却仍要在挡把旁边提供了「启动/停止」的按键,对应燃油车的点火/熄火键。

按理说,具备智能化功能的电动车就像手机一样,不需要频繁下电,加锁后离车即可。待机的电动车一般没有太多能耗(激活哨兵模式耗电量略微增大),需要用到时还能快速恢复到上次用车的状态,这是无感交互的一环。

问题就在于,某些刚从燃油车转换过来的用户,直接锁车离开不符合操作习惯,意识中也会认为车「没熄火」,这样的不安感或许会促使他们主动下电。而大部分新能源车取消了物理下电的按钮,必须要在系统设置里找到,操作步骤繁琐,有些时候反而会「败坏路人缘」。

坦白点讲,如果车辆出现失控、死机等情况,物理下电是为数不多可以依靠的设计。

新能源汽车上的冗余设计多种多样,只是都比较低调,平时使用时无法感受到存在,目的是为了在车辆发生意外时,有足够的安全措施和逃生手段。比如深蓝S7的车门采用电子开关,但门板后还隐藏了手动拉把,用于应对紧急事态。

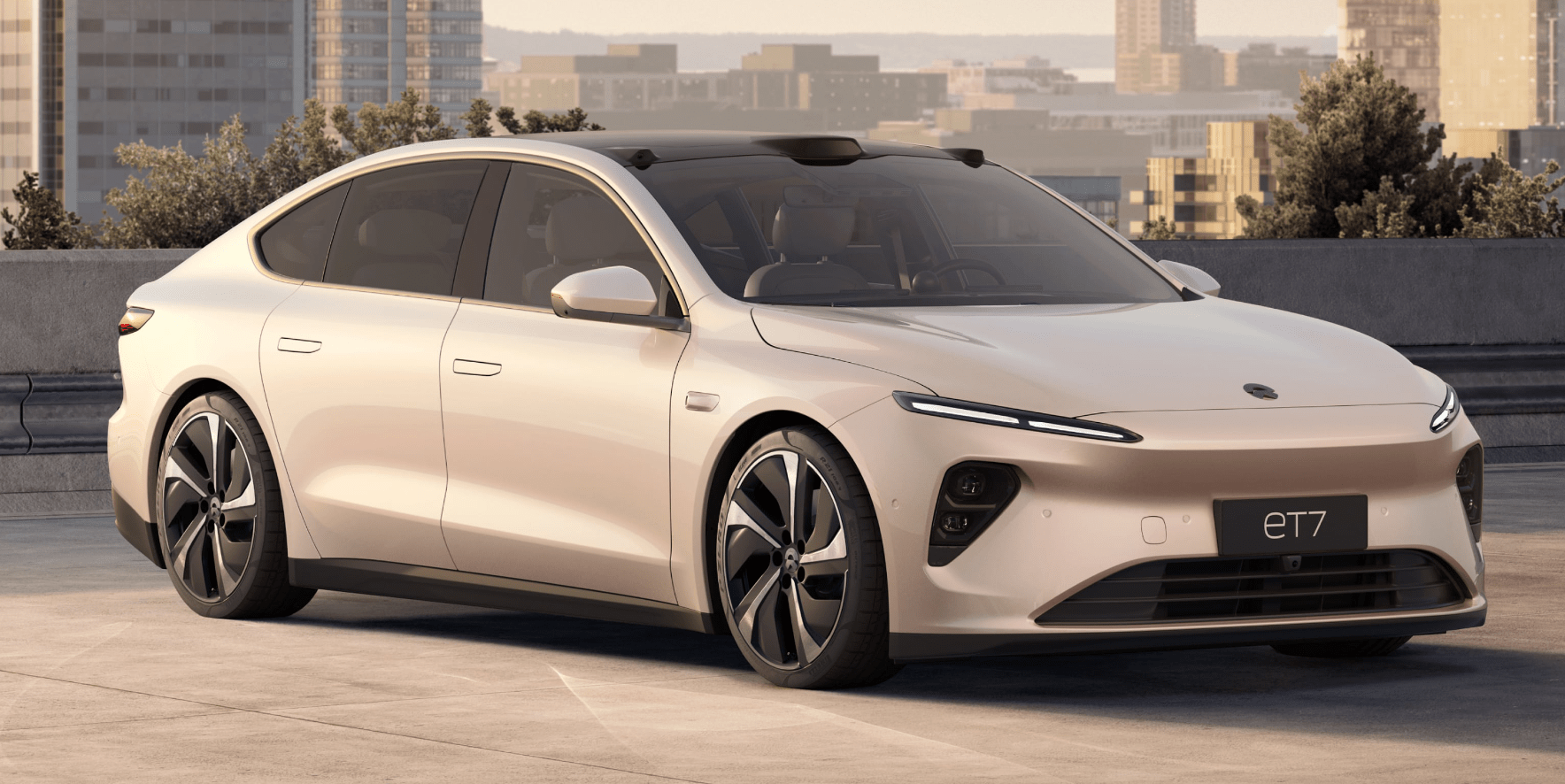

蔚来汽车是造车新势力中为数不多坚持标配双电机的厂商,CEO李斌曾将电机和发动机做比喻。

「双电机是为了安全冗余做考虑。单个发动机的飞机也许可靠性是够了,但它永远比不上双发动机,这是肯定的。两个发动机也比不上四个发动机,这是一定的,这就是高端车的意义」。

一方面双电机是高端新能源车型的基础特征,也是电动车高性能的基础,但一个电机比不上双电机,双电机也比不上四电机,以此类推。

但他认为蔚来汽车的双电机设计更多是出于安全考虑,单个电机足够日常使用。当一个电机出现故障无法工作时,还有另一个电机维持工作,不至于失控。

不过为了降低成本而采用单电机方案的阿尔卑斯车型,又能否延续「蔚来限定」的安全体验呢?

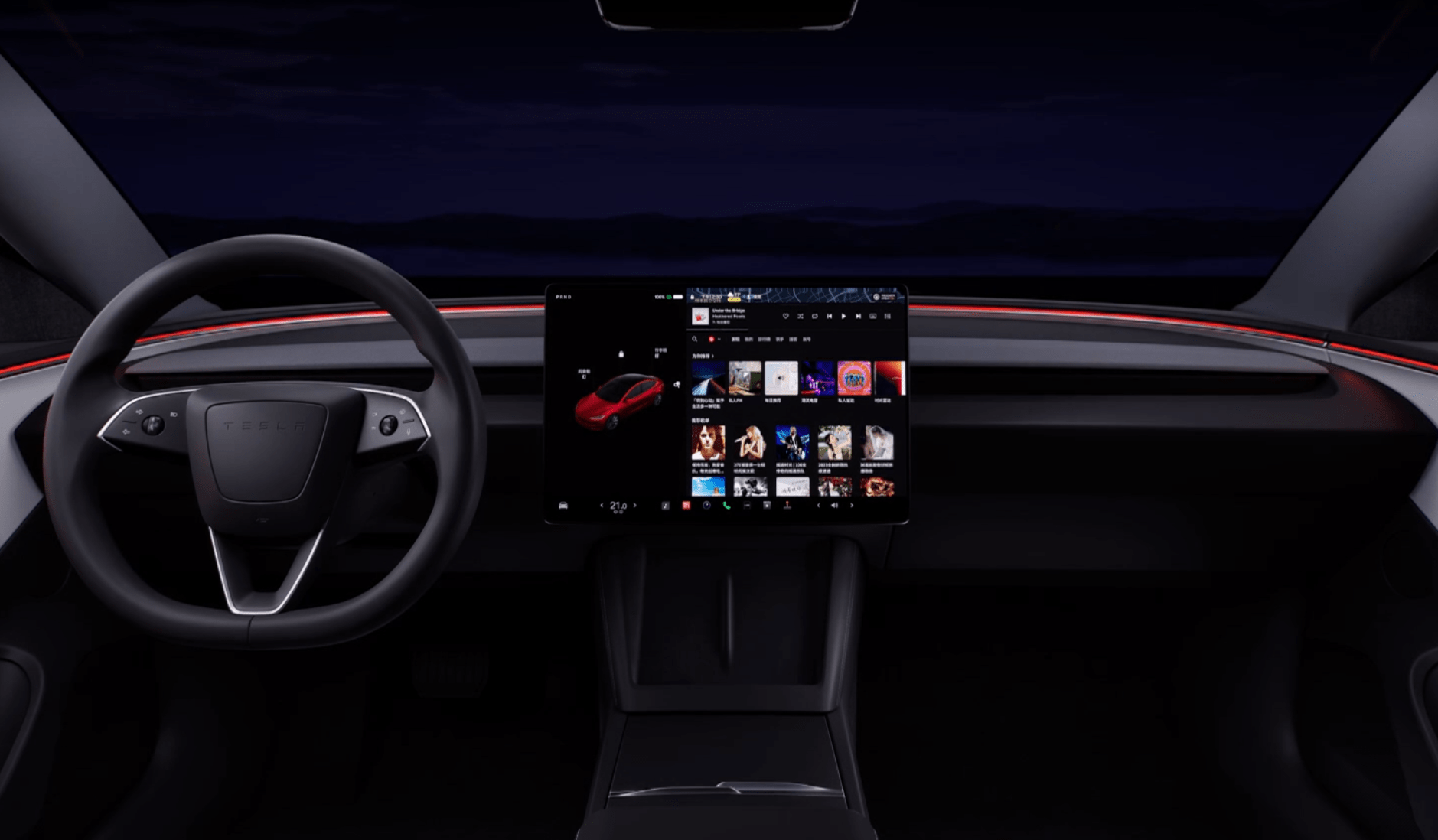

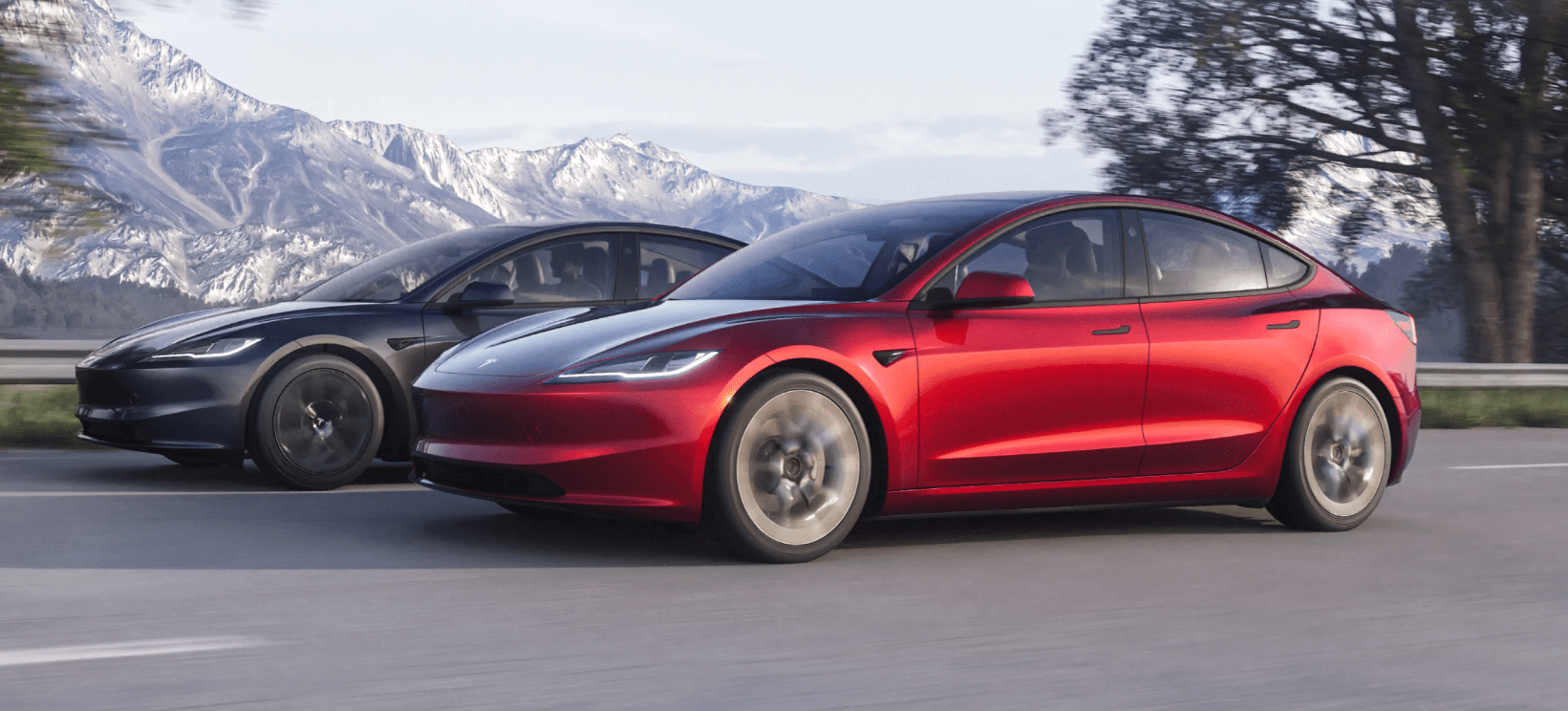

电动车巨头特斯拉是汽车行业中「化繁为简」的激进代表,为了将汽车操作和生产成本简化到极致,不惜去掉了液晶仪表盘、取消HUD抬头显示,最近的Model 3焕新版更是将所有雷达硬件取消,完全走纯视觉路线。而且Model 3焕新版还将换挡集成到了屏幕上,交互逻辑再一次发生变更。

显然,外界对Model 3焕新版的换挡操作颇有微词,认为这样不安全,新用户需要学习成本,盲操作存在失误的可能性,影响行车安全。这对于刚从驾校「毕业」的小伙伴而言,滑屏换挡是陌生的设计,仓促上路必然存在安全隐患。

即便如此,特斯拉也在顶部提供了可触控的换挡操作,在我看来这也是冗余设计的一部分。

而考虑到软件主导的新能源汽车体系,软硬件故障是汽车制造商十分重视的安全性问题,因此需要照顾到车机死机、制动/加速故障、供电失灵等情况。针对供电部分的,车企祭出了供电冗余、双电池等保险技术,一旦供电出现问题,这些技术都是维持正常行驶的有力保障。

长城汽车的「咖啡智驾」,提出了架构、电源冗余,提供了双电源、双回路的双保险设计,避免三电系统「闹脾气」。

当然了,近些年流行的辅助驾驶,车企也是做足了冗余工作,激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头不断堆砌,配合智能算法使用,降低智能驾驶出错的可能性。稳重的辅助驾驶,更能给用户探索使用的信心。

有冗余设计兜底,新能源车应对突发情况有更多安全手段,也是帮助燃油车主过渡的辅助手段。新能源汽车尚未完美,还没到汽车制造商做减法的时候,该「多余」的地方就要「多余」。

新能源汽车的冗余设计其实无处不在,作为用户如果可以提前发现,或者是车企多加宣传,消费者对新能源汽车的安全标准更深入了解,相信也能用得更放心。

冗余设计不是「多余」

新能源汽车是大宗商品,安全永远摆在第一位。互联网发达的今天,有关于新能源汽车的任何一点设计缺陷和安全事故,毫无疑问都会招来网友们的高强度「拷打」。面对质疑声音和潜在的隐患,厂商在产品开发阶段,少不了冗余设计加持。

尤其是软件主导的新能源汽车赛道,电气化架构作为汽车的「脊髓」,省去了大量的机械联动结构,用电路和软件来代替。

简单点用智能手机来举例,无论是几百还是上万元的产品,相信大家或多或少都会碰到软件Bug,严重一点的则会遇到系统无响应、死机、失灵等问题。软件主导的智能手机功能丰富,产品生命周期内可不断升级,但它并非十全十美。

手机软件「翻车」并不算大问题,往少了说只是会影响当下使用者的感受,最多可能只是因为手机死机无法扫码付款而愣在原地凌乱的尴尬。说到底,这些故障并不和用户的生命安全挂钩。

汽车不一样,一方面是大件商品,还是开在路上的代步工具。汽车功能越来越多的今天,难免会出现运行不稳定、Bug之类的情况。进化为电气化架构的新能源车,一旦软件或者三电出了问题,会发生什么谁都说不准。

有时,因为辅助驾驶的使用不当或者「摆烂」,也有不少人付出了代价。

蔚来汽车的「备用电机」、特斯拉的「备用换挡」、比亚迪的「物理下电」等冗余设计还有许多许多,为了应对突发状况和「人文关怀」,在我看来都是汽车不可被忽略的一部分。

汽车冗余设计,可以不用但不能没有

或许有人会觉得,自己开车很小心,没出过问题,车辆提供的技术和配置够用就行,厂商没必要把成本花在不起眼的地方。所谓的「冗余」完全用不上,车企也可以省去这些,卖个更好的价钱。

冗余和手机的卫星通讯概念相似,平时根本没有使用场景,消费者也很容易忽略安全性冗余设计带来的效果。又或者是,前燃油车车主过渡到新能源车,有些操作都是顺其自然,并没有感觉到车企的「用心良苦」。

「小心使得万年船」最是理想,但只要你开车,意外难免发生。

汽车制造商花大价钱做的冗余配置,但凡能够在意外事故中保全乘员,那么这些设计已经值回票价。你最好用不上,可这不是呼吁厂商「够用就行」的理由。

李斌也说过,一个发动机固然可靠,两个发动机更显高端,但更多是为了安全做冗余,一个发动机坏了,还有另一个支撑。放在车上的配置,在我看来没有多余的,或许有的车企为了尽可能压缩成本,还取消了某些本该存在的冗余配置。

所以,你还觉得汽车里那些重复的配置和功能,很「多余」吗?